レトロ建築と遠い日の記憶

木更津のレトロ建築

木更津には、誰もが納得する歴史的な建造物はなにひとつとしてない。しかし、ある特定地域を散策してみると、あにはからんや、意外にも魅力的な建物がひっそりと佇んでいる。それらの建物の多くは、木更津港近くにある。

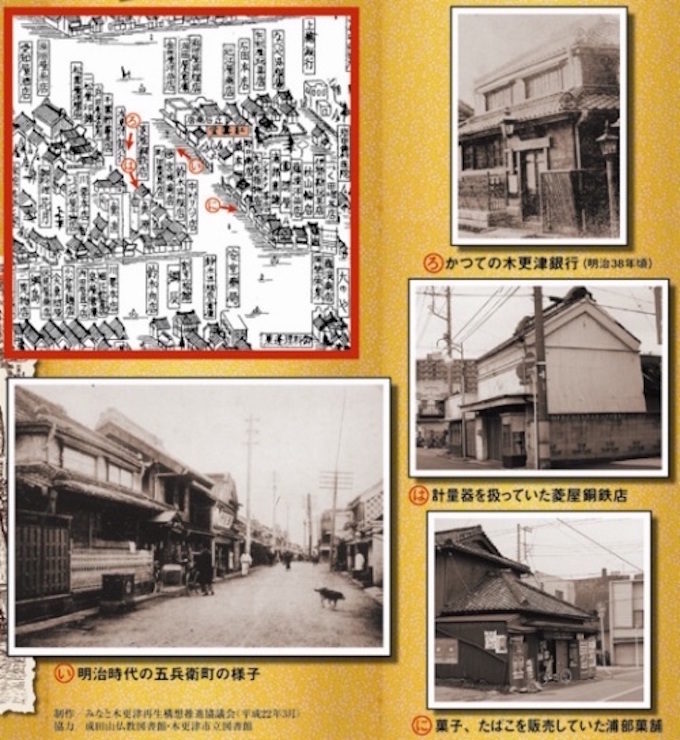

そこでは、かつての港町文化を垣間みることができる。それらの建物群(レトロ建築)は、歴史的な建造物というには少しばかり新しく、古くても大正時代であり、その多くは昭和初期から高度経済成長期の建物たちである。

そんなレトロ建築は、高度経済成長期を頂点に、木更津が輝いていた時代の記憶をまるで閉じ込めるかのようにひっそりと佇んでいる。いまでは経年した埃のなかに埋もれて、地元の人々のあいだでは、もはや忘却のかなたに沈んでいる。

1950年の朝鮮戦争特需により1953年後半ごろには戦前の最高水準を上回った。 1956年には経済白書がもはや戦後ではないと宣言、1955年から1973年の18年間は、年平均10%以上の経済成長を達成した。

当方は木更津の出身であるが、長い間それらの建物の魅力に気がつかなかった。最近になって、それらのレトロ建築がある地区を訪れて愕然とした次第である。こんなところに、こんな建物があったなんて…という具合に驚かされたのだ。

木更津のレトロ建築は、散策していても気がつかないほどに目立たない。それは街の景観がくすんでいて、そのなかに埋没しているからだ。

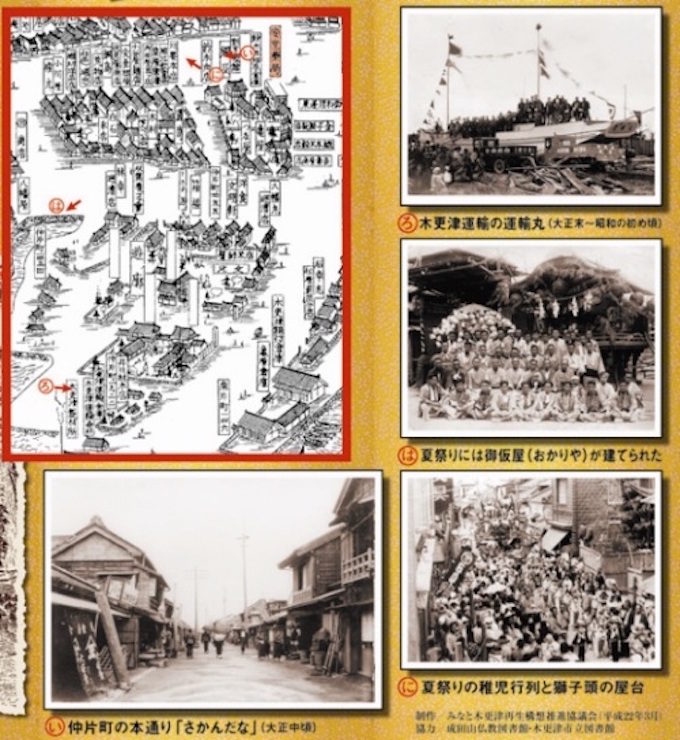

それらの建物の多くは、かつて「仲片町」と呼ばれた界隈に残されている。仲片町は、かつての木更津の港町文化を形成していた中心地区だった。そこでは花街や飲食の歓楽街、海産物を中心とした商業地区として賑わいをみせていた。

現在の仲片町あたりを散策してみれば、ほぼ人通りはないに等しい。時代の流れと言ってしまえば、それまでであるが、なんとも寂しい限りである。

そんな時代の流れをものともせずに、ひっそりと存在感を示すレトロ建築は、まさに時代の生き証人であるのは、間違いない。

機会があれば、ぜひその魅力に触れて頂きたいと切に願います。

木更津では(他の地方もおなじく)、歴史や文化を活かすという意識や価値観に乏しく、いつスクラップ&ビルドされるか判らない。いつまでレトロ建築が存在できるか、それはこの街に住む人々の判断に委ねられている。

街が廃れていくのは、時代に取り残されたせいばかりではなく、ある意味では自業自得ということができるだろう。しかし、これからの未来におなじ轍を踏むのかどうかは、まだ猶予があるはずだ。

あくまで個人的な見解であるが、レトロ建築を失った場合、その街は歴史を失い無価値となるはずだ。なぜなら、単なる住むだけの街となり、住むという機能はあれど、拠り所となる心を失ったに等しいと思うからだ。

木更津という街のゆくえは、はたしていかにーー。

きさらづの界隈をゆく3 仲片町あたりのレトロ建築を訪れる

旧金田屋洋品店

黄昏の街角に佇むレトロ建築

今回は、木更津のレトロ建築に焦点をあてて紹介していきます。なお、前回までに紹介した内容と重なる部分もあることをご了承ください。

木更津にあるレトロ建築の多くは、木更津港近くにある仲片町あたりに存在している。この地区は、現在では錆びれ果てているが、かつては花街があり、その周囲には飲食店が数多く点在していた。さらには商業も盛んな繁華街であった。

そこでは港町特有の文化が生まれていた。その名残りは、いまでは微かにしか見て取れないが…。それでも、わずかに残ったレトロ建築を見ながら、遠い日に想いを馳せれば、微かに漂う海の匂いとともに港町文化の賑わいが想像できる。

それらのレトロ建築を見ていると、懐かしさと同時にこれを現代に活かせないものか、とつい考えてしまう。歴史を刻んだ建物が発する独特の雰囲気は、けっして新しい建造物には真似のできないものだからだ。

欧州では、歴史に対する敬意を示す意味から歴史的な建造物が多く残されている。それと比較するのは酷であるが、木更津のレトロ建築の多くは、解体を待つばかりのようだ。その意識や価値観の違いには愕然とするばかりだ。

いま地方は、どこも似たり寄ったりの様相となっている。木更津では郊外の開発が進み僅かながら人口も増えているが、その先にあるのは神奈川や埼玉の郊外とおなじになるしかない。どこまでも続く住宅地は寒々しい限りだが違うか。

それにしても国が進める地域再生とは、いったい何をしたいのかと思うばかりだ。地方をおしなべて画一化したいのだろうか、意図はどうであれ結果として、地方の画一化が進んでいるは間違いないだろう。

個性や独自性は東京に一極集中し、地方はどこも一緒でいいということか。

それはさておき、木更津のレトロ建築であるが、重要文化財とまでいかなくても、十分に見る価値はあるものと考えます。ただし、見る人の感性が問われるかもしれません。なぜなら、経年の埃とくすんだ雰囲気に溶け込んでいるからです。

したがって、よーく目を凝らして見る必要があります。そうでないと、見過ごしてしまいます。何を隠そう自分がそうでしたから…。

安室薬店 南片町交差点の角にある

安室薬店は、昭和4年に建築されたそうだ。木造2階建の店舗であり、外装部分に装飾を施した「看板建築」となっている。

安室薬店

かなり保存状態もよく、看板建築の見本のような建物である。

ヤマニ綱島商店 さかんだな通り

江戸時代末期に創業した乾物屋。蔵造りの建物は、国の登録有形文化財となっている。向かいには、看板建築のフードストア「ヤマニ」がある。撮影:cragycloud

ヤマニ綱島商店(蔵造りの建物) さかんだな通り

蔵が3つ重なった不思議な造りになっている。

フードストア「ヤマニ」

2階窓の意匠がなんともモダンである。

青木屋 さかんだな通り

ヤマニ綱島商店の並びにある。これも2階部分の意匠に特徴がある。

小松サイクル

さかんだな通りを抜けた近くにある自転車とバイクのお店。不思議な雰囲気があり、希少なフランス製バイクが鎮座していた。

小松サイクルにあったフランス製バイク

とても希少性が高いらしいが…。

スナック「ワカナ」 郵便局裏

ぽつんと残されたレトロな雰囲気の飲食店。たぶん、この店の周りも飲食店だったと思われるが、取り壊されて更地となっていた。

旧金田屋洋品店(現在はアンティーク店)

建物は昭和7年に建築されたそうだ。外装部の意匠が凝った造りの建物だ。安室薬店の看板建築とは、また違った味わい感がある。

レトロ建築に骨董店 昭和の面影残し“再生”

1932(昭和7)年に建てられ、約30年間手つかずだった木更津市のレトロ建築物「旧金田屋洋品店」(同市中央2)が、おしゃれなアンティーク店「金田屋リヒトミューレ」として生まれ変わった。東京都八王子市から移り住んだ長谷川裕隆さん(48)が、ボロボロだった店内をリフォームし、よみがえらせた。

修復中のレトロ建築

たぶん修復中と思われる歴史を感じさせる建物。旧金田屋の斜め向かいにある。

界隈の写真家、村田氏が撮影したものは以上ですが、村田氏が滞在時間内に撮りきれなかったレトロ建築は、「おまけ/きさらづのレトロ建築群」で紹介いたします。写真は、サイト運営者の当方が撮っています。

冒頭写真:安室薬店の2階部分

全撮影:村田賢比古(一部を除く)

写真の著作権は、村田氏に帰属します。

村田賢比古の写真サイト:Kai-Wai散策

外部関連記事:「みなとまち木更津」のレトロ建築(木更津市公式サイト)

むかしの仲片町本通り

おまけ/きさらづのレトロ建築群、その他

山田眼科医院

昭和初期の洋風建築。そのモダンな佇まいは、建築当時は相当際立っていたに違いないと思われる。いまでも、ドラマや映画とかに使えそうだ。

山田眼科医院

内山洋服店

昭和10年に建てられた看板建築。戦時中(太平洋戦争)に焼夷弾の破片がめりこんだ後がいまでも残っているとか。

紅雲堂書店

明治元年に創業した老舗の本屋。江戸時代は干物の卸業をしていたとか。関東大震災でも倒壊せずに、当時の建物で営業を続けているそうだ。

金沢美容室

昭和初期に建てられたモルタルの看板建築。2階部分のアーチ状の窓枠が特徴となっている。

撮影:cragycloud

むかしの五平町通り

地域再生について|提言:路地裏から活性化する

ゆるキャラでは、地域は再生しない

地域再生といわれてずいぶんと久しいが、それが成功したという話はあまり訊いたことがない。国は、各地方に補助金などを出しているが、地方アイドルとかゆるキャラ、そしてB級グルメなどのイベントに使われているそうだ。

それらは、単なる一過性で終わっているといわれる。まるで地方は、広告代理店やコンサルの餌場となっている、と言っても過言ではない。

地域再生、または活性化を、ゆるキャラやその他イベントに託すという考えがそもそも間違っているのではないか、と思われて仕方がない。

もっと効果的に的を射よー

地域再生には、より根本の部分を改善するしか道はないはずだ。それが何かといえば、永続性のある人が集う場を創ることではないか、と思うがいかに。

木更津でいえば、駅近にもかかわらずシャッター街となった商店街は、まるで時が止まったかのような趣にある。空き店舗のオーナーたちに危機感はなく、経済的にもあまり困ってはいないといわれる。

ようするに空き店舗を賃貸する気もなく、現状ままのほうが都合がいいらしい。税金やその他諸経費を考えると、現状ままのほうが実入りがいいとか。

「シャッター商店街」は本当に困っているのか

シャッターを閉めているオーナーはカネに困っていない!

私が再生に関わる地方都市部では、昔からシャッター商店街が問題視されてきました。しかしながら、シャッター商店街の不動産オーナーが明日の生活にも困っているかと言われれば、そんなことはない、むしろ豊かであることが多くあります。シャッター商店街の不動産オーナーは、多くがもとから商売をやっていて、特に戦後の高度成長期、大儲けした時代がありました。その時代には小さな土地の値段もうなぎ登り。その土地を担保に銀行からおカネを引き出して小さな店をビルに変え、さらに周辺のアパート・マンション等にも投資。このようにして一財を成した人が少なくありません。

地方の商店街の衰退は、ある意味では自業自得といえる。時代の流れを読まず、経営努力をしてこなかったからだ。しかも、シャッター街になってからは、既得権益にしがみついてる。それが、さらに地方の疲弊を助長している。

そこで提言したいが、街の活性化にはナショナルチェーン店ではなく、個人または小規模経営の粋のいい商売人が必要だ。なぜなら、かれらは街に、人に刺激を与えてくれるからだ。それがいい意味で活性化に繋がっていく。

しかし、かれらは資本がないから、オーナーが高望みする駅近の空き店舗(賃料の高止まり)には出店できない。そこで、行政の出番である。ゆるキャラやアイドルにお金を出すなら、やる気のある経営者に優遇措置を与えるべきである。

路地裏に商業特区をー

特定地区を商業特区にして、出店者を広く応募するのだ。店舗の賃料は、売上歩率(固定ではなく、一定の売上以上で賃料を払う)にして、しかも出店時の補償金などはゼロにし、できるかぎり出店にかかるリスクを軽減する。

理想的には、商業特区に最低でも数十の飲食、小売、その他サービスの店舗が開店するのが望ましい。なぜなら、人は物や情報が集積された場に集まるからだ。また、お店の活気は集積されることで相乗効果を発揮していく。

そこにいけば、雑多で猥雑であるが、なんだか色んなものがあり、かつ情報も多くある。そんな雰囲気が出せれば、期待がもてる。

商業特区を創るのは、並大抵の努力ではできない。行政もめんどーだからいまのままでいいと考えるだろう。しかし、現在の街の住民だけでなく、未来の住民を考慮したとき、いつかやるべき時がくると思うが…。

あとは仕掛けを創り上げて、それを実現させるプロデューサーがいるかどうかである。実はそれが一番の問題点である。行政だけでは、まずできないからだ。

コンサルではなく、広告代理店でもない、そんな人材が必要だろう。

とにかく、街に人が永続的に集うとき、地域再生は叶うと思うがいかに。

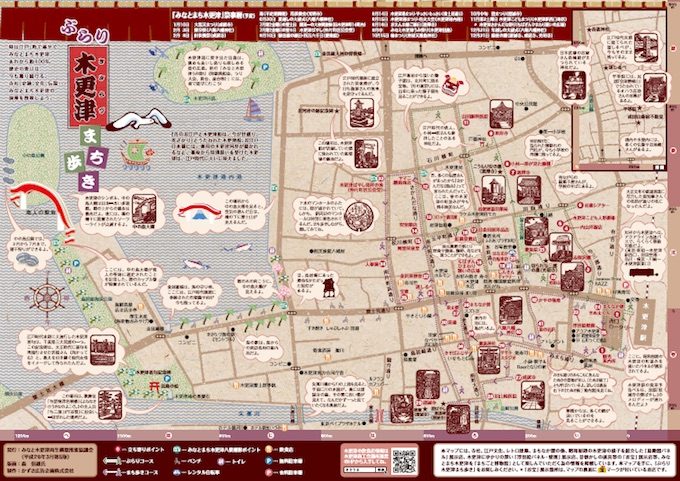

参考:「ぶらり木更津まち歩き」マップPDFは以下からダウンロードできます。

木更津市公式ホームページ

コメント